Markierung: an

Schliessen

Mehr Informationen

Jürgen Joedicke und der Kanon der Architekturgeschichte der Moderne

Klaus Jan Philipp

Im frühen 18. Jahrhundert wurde der bislang auf die Sieben Weltwunder beschränkte Kreis derjenigen Bauten, die einen Kanon der Architektur bilden, deutlich erweitert. Waren die Sieben Weltwunder eine aus der Spätantike tradierte überzeitliche Setzung, so kommt nun die Geschichte – als Kollektivsingular – ins Spiel. Für jede Epoche, die die beginnende Architekturgeschichtsschreibung festsetzte, wurden Bauten benannt, die als pars pro toto für die ganze Epoche Geltung beanspruchen sollten, in denen sich also die zentralen Merkmale einer Epoche auf eine Weise verdichteten, die sie zu exempla erhoben. Seither wurden solche Bauten aufgrund ihrer Berühmtheit, Schönheit, Größe oder Einzigartigkeit zu einem Kanon zusammengestellt, der – insbesondere für die Architektur des Historismus – eine gewisse Verbindlichkeit besaß und sich sehr resistent gegenüber Änderungen erwies.1

Nur selten ergibt sich Gelegenheit, einen Kanon ganz neu zu begründen. Die moderne Architektur des frühen 20. Jahrhunderts gab Anlass dazu, jedoch lag ihren Protagonisten nichts ferner als die Aufstellung eines Kanons. Ganz im Gegenteil war es ja ein Bestreben der Moderne seit Otto Wagner, den an die historischen Stile gebundenen Kanon zu überwinden. Dies gilt auch für die Architekturhistoriographie: Betrachtet man etwa das seinerzeit (1927) sehr erfolgreiche Buch Die Baukunst der neuesten Zeit von Gustav Adolf Platz unter dem Aspekt der Kanonisierung bestimmter Stile oder Architekten, so wird man enttäuscht. Platz zeichnet ein auffällig pluralistisches Bild von der Architektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis zur Mitte der 1920er Jahre. Nimmt man die Farbabbildungen des reich ausgestatteten Bandes als Indikator für eine Festlegung auf bestimmte Richtungen innerhalb des Buches, so erscheinen Bauten von Architekten, die zum Teil später nicht mehr an erster Stelle in den Listen der „großen“ Architekten des 20. Jahrhunderts genannt werden: Zwei Farbbilder sind Bauten Josef Maria Olbrichs gewidmet, Bruno Taut, Max Taut, Wassily Kandinsky, Ernst May, Otto Bartning und Le Corbusier erhalten je eine farbige Abbildung. Eine buchhalterische Auswertung der Häufigkeit von Nennungen im Register des Bandes ergibt ein ähnliches Bild; zwar gibt es eine gewisse Häufung bei den Architekten Peter Behrens, Erich Mendelsohn und Le Corbusier, die sich jedoch im Text nicht widerspiegelt. Wichtiger als die Hervorhebung bestimmter Personen oder nationaler Entwicklungen sind Platz das entpersonalisierte Programm des CIAM und die Internationalisierung der Architektur.2

Platz war sich sicher, dass er am Anfang einer „neuen Menschheitsepoche“ stehe und die „wachsende internationale Solidarität des neuen Bauens“ Garant einer besseren Zukunft sei. Dies galt auch noch 1932, als in New York die Ausstellung The International Style im Museum of Modern Art präsentiert wurde. Zwar sind diese Ausstellung und das zeitgleich erschienene Buch von Philip C. Johnson und Henry Russell Hitchcock stärker als Platz‘ Buch als Versuch einer Kanonbegründung zu verstehen, doch verbindet die Betonung der Internationalität und der Verzicht auf Heroisierung von Einzelpersönlichkeiten beide Publikationen. Gleiches gilt auch noch für die erste Auflage von Sigfried Giedions Space, Time, and Architecture von 1941 sowie für Arnold Whitticks zweibändiges Werk European Architecture in the Twentieth Century von 1950/53 oder Justus Dahindens Versuch einer Standortbestimmung der Gegenwartsarchitektur von 1956.

Mit Bruno Zevis Storia dell’architettura moderna dalle origini al 1950 von 1950 beginnt dann eine Architekturgeschichtsschreibung der Moderne, die Stile, Meister und Regionen in den Vordergrund stellt, sich also einer traditionellen kunsthistorischen Methode verpflichtet. Zevis in mehreren Auflagen erschienenes Buch ist stilgeschichtlich aufgebaut und stellt einzelne Architekten in den Fokus, wobei sich gegenüber Platz, Giedion und Whittick eine immer stärker werdende Konzentration auf wenige Persönlichkeiten abzeichnet: Berlage, Wagner, Perret, Garnier, Behrens, Loos, Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Oud, Mendelsohn und – neben einigen italienischen Architekten – vor allem Wright mit seinem Lehrer Sullivan. Zudem werden einzelne Entwicklungen bestimmten Nationen und Regionen zugeschrieben: z.B. „Il contributo finlandese“, „La scuola svedese“, „Lo stile ‚Bay Region‘“, „La scuola di Chicago“ etc. Die internationale Ausrichtung der „modernen Bewegung“ wird zwar weiterhin gesehen und betont, doch anstelle der Behauptung von Pluralität und dem bewussten Verzicht auf Setzung eines Kanons tritt mehr und mehr ein Kanon, der sich zu verfestigen beginnt.

Als ein Beispiel mit weitreichender Wirkung sei hier die Geschichte der modernen Architektur von Jürgen Joedicke von 1958 näher betrachtet.3 Es handelt sich um die Habilitationsschrift eines Architekten, der sich bereits mit seiner 1953 erfolgten Promotion mit einem Thema der jüngeren Architekturgeschichte befasst hatte, was seinerzeit noch etwas Außergewöhnliches war.4 In beiden Schriften ging es Joedicke darum, den Beweis anzutreten, dass die moderne Architektur durch Bejahung und sinnvollen Einsatz der technischen, von den Ingenieurswissenschaften zur Verfügung gestellten Mittel „neue Werte“ geschaffen habe.5 Es galt, die Moderne als Wertesystem in einer Welt zu verankern, die nach den Weltkriegen auf eine neue gemeinsame Position eingeschworen werden sollte.

Bereits in seiner Dissertation, die er beim Ingenieur und Architekt Curt Siegel6 in Stuttgart 1953 abschloss, hatte Joedicke eine Methode entwickelt, die er „Bauanalyse“ nannte. Ausgehend von „rational fassbaren Faktoren eines Baues – Funktion und Konstruktion“ werden in einem zweiten Schritt jene Bereiche eines Baus abgetastet, „die sich zunächst einer rationalen Betrachtung entziehen“.7 Die Rechtfertigung einer solchen Bauanalyse läge nicht zuletzt in der Doppelnatur der Architektur begründet, die „als Kunstphänomen betrachtet, eine Ganzheit zweckfreier und zweckgebundener Komponenten darstellt, die in unlöslicher Verbindung stehen.“8 Ziel der Analysen Joedickes, die er an verschiedenen, meist technischen Bauten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts bis 1933 durchführte, war die Findung einer Position für den Neubeginn des Bauens nach 1945. Die Wechselbeziehungen zwischen Konstruktion und Form bilden dabei das Grundgerüst seiner Argumentation: „Weder Form noch Konstruktion sind ihrem Wesen nach absolut zu nennen, sondern beide können sich ändern, wie es der Entwurf erfordert. Eine einseitige Bevorzugung der Form ist ebensowenig gut zu heißen, wie umgekehrt eine Bevorzugung der Konstruktion. Dadurch aber, dass sich die Form mit der neuen Konstruktion und die Konstruktion mit der neuen Form entwickelt und verändert, ist eine dauernde Bindung im Künstlerischen gewährleistet.“9 Dieses Ideal einer modernen Architektur sieht Joedicke bei manchen Architekten der 1920er Jahre verwirklicht und für seine Zeit kann er deshalb fordern, „am Besten der Zeit vor 1933 anzuknüpfen“. Man hätte es nicht mehr nötig, „in einen pathetischen Konstruktivismus“ zu verfallen oder einen „modernen Formalismus“ zu pflegen. Durch solche Rückgriffe wäre das Erbe der Zeit vor 1933 „endgültig“ vertan. Vielmehr müsse man sich vergewissern, dass man als Moderner in einer mehr als fünfzigjährigen „direkten“ Tradition stünde. Dazu müssen jedoch Defizite abgebaut werden, denn die 1933 abgebrochene Tradition müsse erst wieder erkannt, die praktischen Erfahrungen dieser Zeit erst wieder einem größeren Kreis von Architekten vermittelt werden, um die vorhandene Tradition zu einer „wirklichen Macht“ werden zu lassen.10

Diese letzten Worte aus Joedickes Dissertation könnten gleichsam als Beginn seiner Habilitation gelesen werden, denn nun ergreift er die Gelegenheit, die Geschichte der modernen Architektur zu schreiben und zu illustrieren, um den Architekten zu zeigen, an welche lebende Tradition sie anknüpfen können und wohin sich diese in die 1920er Jahre zurückreichende Tradition bereits entwickelt hat. Er gibt sich damit auch selbst die Gelegenheit, einen Kanon der modernen Architektur aufzustellen. Das Buch ist in vier Hauptkapitel unterteilt: (1) „Die Epoche der Pioniere“ mit den Errungenschaften des 19. Jahrhunderts im Ingenieurbau (Glas, Eisen, Stahlskelett, Beton, Stahlbeton), der Schule von Chicago und Frank Lloyd Wright als überragender Persönlichkeit; (2) „Die Meister der modernen Architektur“, als welche hier nur noch Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe und Le Corbusier gefeiert werden; (3) „Ausbreitung und Entwicklung“, worin verschiedene Entwicklungstendenzen (Stile) von der De Stijl-Bewegung über den Funktionalismus, den Skelettbau bis hin zu den Meistern des Stahlbetons (Freyssinet, Torroja, Maillart, Nervi, Candela) behandelt werden und Alvar Aalto als Persönlichkeit ein eigenes Unterkapitel gewidmet bekommt; und schließlich (4) „Der Beitrag der Nationen“, die auf die westeuropäischen Länder Großbritannien, Frankreich, Holland, Deutschland, Schweiz, Schweden, Dänemark, Finnland und Italien sowie Brasilien und die USA einschrumpfen. Besonders ist die Schwerpunktbildung Richtung Skandinavien auffällig, wohingegen Osteuropa (ja selbst Österreich) völlig fehlt und dort anscheinend nur mit der Villa Tugendhat in Brünn (Brno) ein moderner Bau entstanden ist.

Die Tendenz Joedickes ist eindeutig und hat sich als Kanon durchgesetzt: Moderne Architektur ist westliche Architektur! Dargestellt wird nicht eine Geschichte der Architektur des 20. Jahrhunderts, in der wie bei Platz auch andere Tendenzen hätten aufgenommen werden müssen, sondern es wird eine Geschichte der modernen Architektur konstruiert und diese Konstruktion als kanonisch gesetzt.

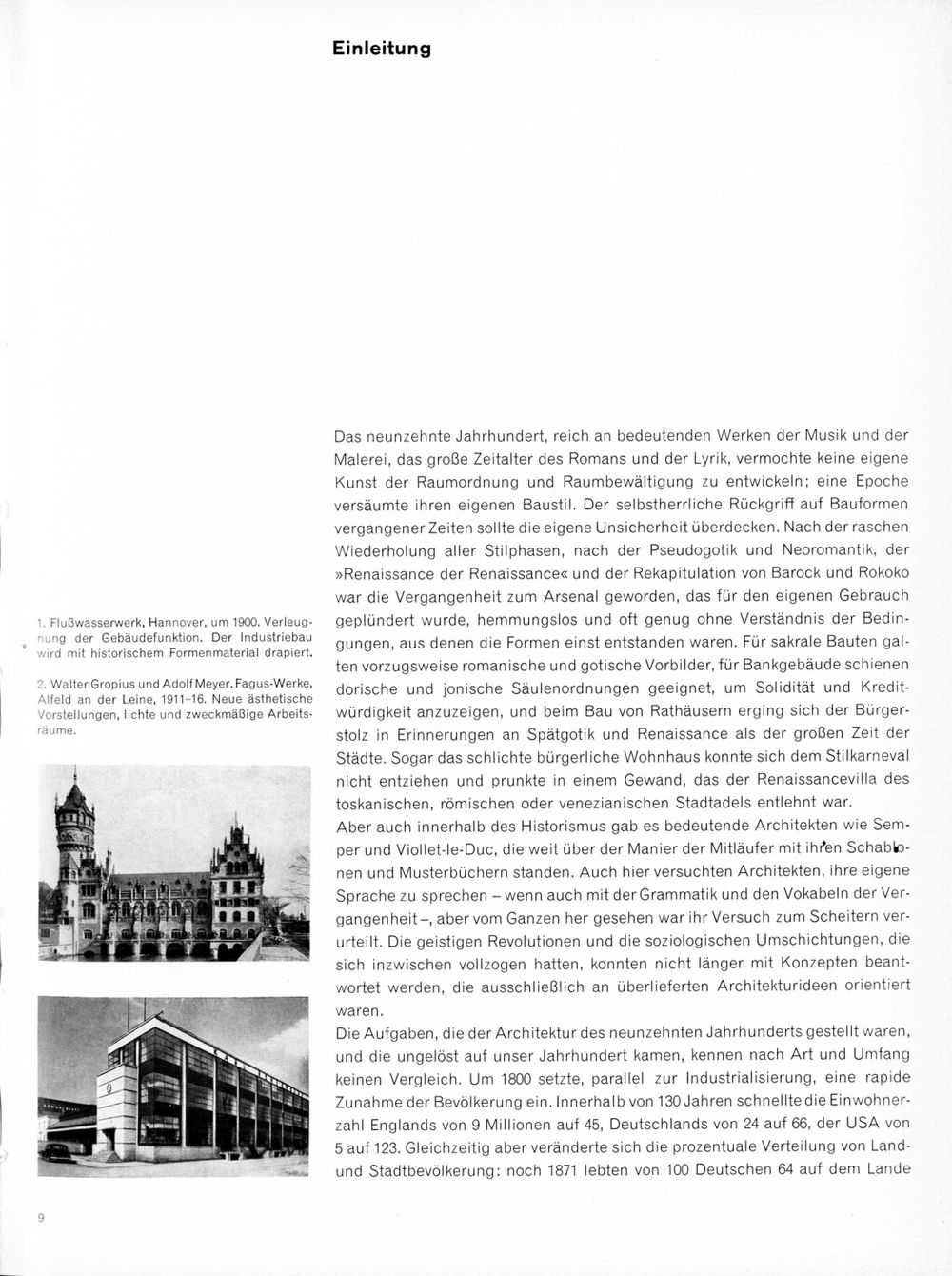

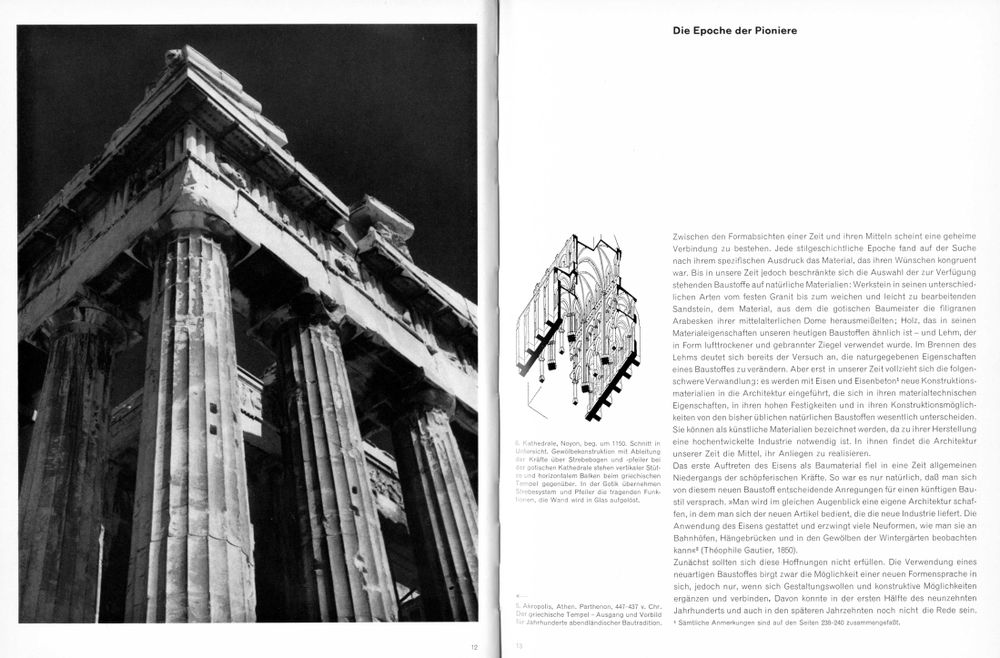

Dies lässt sich anschaulich an der Bebilderung des Buches nachvollziehen. Es beginnt mit zwei Bildpaaren, die „schlechtes“ Altes und „gutes“ Neues gegenüberstellen. Konfrontiert wird ein eklektizistisches Wasserwerk um 1900 mit den Faguswerken von Gropius 1911 (Abb. 1) sowie ein trostloser Hinterhof mit der von Licht, Luft und Sonne durchströmten Siedlung Siemensstadt in Berlin ebenfalls von Gropius (Abb. 2). Die Stoßrichtung dieser Bildpaare ist eindeutig: Die Moderne überwindet den beliebigen Fassadismus des 19. Jahrhunderts und ist ein Bauen für den Menschen und die Verbesserung seiner sozialen Situation. Die weitere Bildregie des Buches ist konventionell; es werden die Hauptwerke der Meister in ganzseitigen Abbildungen präsentiert. Irritierend jedoch ist das erste ganzseitige Bild, denn es zeigt eine Schrägansicht einer Ecke des Parthenons auf der Akropolis in Athen (Abb. 3). In der Bildunterschrift heißt es: „Der griechische Tempel – Ausgang und Vorbild für Jahrhunderte abendländischer Bautradition“.11 Dem architekturtheoretisch vorgebildeten Leser ist die Referenz zu Le Corbusiers Kommentierung des Parthenons in Vers une architecture von 1922 sofort einsichtig. Unter dem Aspekt der Kanonbildung wird mit diesem Bild gesagt, dass die Geschichte der modernen Architektur eine europäische Geschichte ist. Um dies zu unterstreichen, setzt Joedicke neben den Parthenon eine Untersichtsaxonometrie der Kathedrale von Noyon, um die Tradition des Skelettbaus und der Auflösung der Wände in Glas ebenfalls als eine europäische Tradition zu behaupten.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

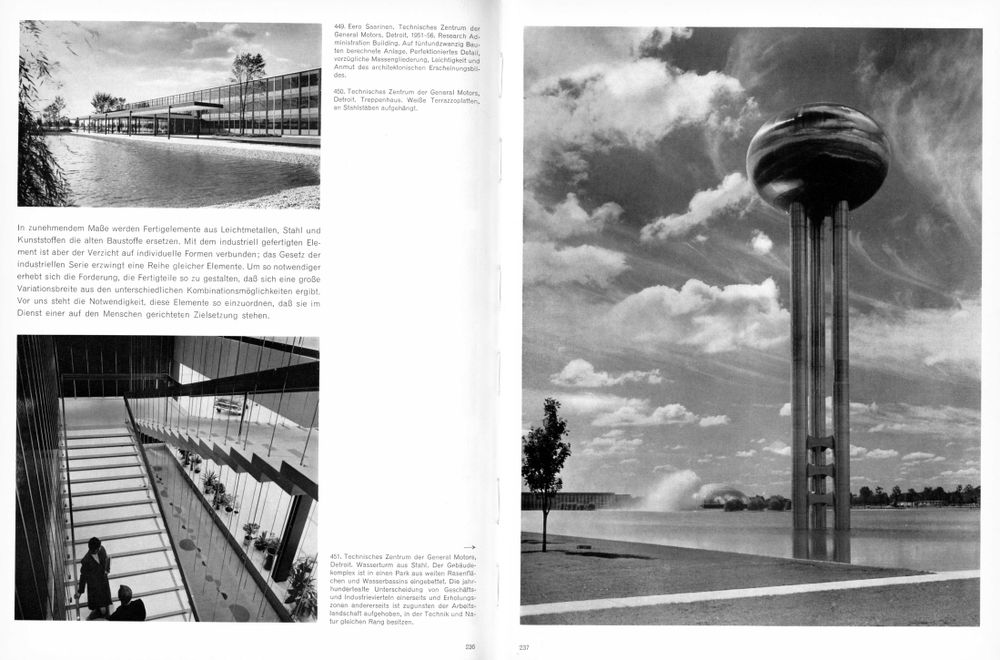

Dem Parthenon als erstem ganzseitigen Bild hat Joedicke als letztes Bild eine Ansicht des technischen Zentrums der General Motors in Detroit von Eero Saarinen (1951–1956) platziert (Abb. 4). Die Bandbreite reicht also von der Antike mit einem Bau aus Marmor bis hin zu einer technoiden Landschaft mit einem auf drei schlanken Beinen balancierenden, futuristisch anmutenden kugelförmigen Wasserbehälter aus Edelstahl. Gelegen in einer weitläufigen Landschaft mit einem horizontal gelagerten Verwaltungsbau mit gläsernem Curtain-Wall und einem flach gelagerten Kuppelbau im Hintergrund erscheint der Wasserturm wie ein Ausrufezeichen: Dies ist moderne Architektur, dies ist die Zukunft! Nicht zufällig ist es das Technische Zentrum des damals weltgrößten Automobilproduzenten GM, der seit den 1920er Jahren massiv die Automobilisierung der westlichen „freien“ Welt propagierte, und ebenso wenig zufällig ist das Abschlussbild ein landschaftliches. Joedicke betont in der Bildunterschrift das Zukunftweisende dieser Situation, die seine Utopie modernen Bauens vorwegnimmt: „Die jahrhundertealte Unterscheidung von Geschäfts- und Industrievierteln einerseits und Erholungszonen andererseits ist zugunsten der Arbeitslandschaft aufgehoben, in der Natur und Technik gleichen Rang besitzen.“12

Abb. 4

In dem Maße, in dem Joedicke dem 19. Jahrhundert moralisierend vorwirft, dass hier eine Epoche ihren eigenen Baustil versäumt habe13 und damit implizit seinen Wunsch nach einem eigenen modernen Baustil in der Synthese aus Form, Funktion und Konstruktion Ausdruck gibt, muss er die Geschichte der modernen Architektur so darstellen, dass sich ein homogenes Bild, ein eigener in sich konsistenter Baustil ergibt. Dazu musste er alles aus der Geschichte der Architektur des 20. Jahrhunderts eliminieren, was dieses Bild trüben konnte. Wie Giedion vor ihm betreibt auch Jürgen Joedicke eine Historiographie der Ausschließung. Die Architekten, Stile und Schulen, die er in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte, bleiben für lange Zeit (eigentlich bis heute) „die“ Architekten, „die“ Stile und „die“ Schulen. Wie jeder Kanon ist auch derjenige Joedickes zeitbedingt, die Orientierung auf die westliche Welt ist durch das Ost-West-Schisma des Kalten Kriegs zu erklären, die Betonung Skandinaviens und der Schweiz ist durch die dortige exzeptionelle architektonische Entwicklung in den Nachkriegsjahren gerechtfertigt. Einen moralisierenden Vorwurf, er habe die Geschichte der Architektur des 20. Jahrhunderts falsch dargestellt, kann man Joedicke nicht machen. In den späteren Neuauflagen (1961, 1971, 1980 unter dem Titel Architektur im Umbruch – Geschichte, Entwicklung, Ausblick, 1990 unter dem Titel Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts von 1950 bis zur Gegenwart) seiner Geschichte der modernen Architektur hat Joedicke Anpassungen an die jeweils neueste Entwicklung vorgenommen, jüngste Bauten und Entwicklungen aufgenommen und ältere eliminiert. Er selbst, die Person Jürgen Joedicke, stand für den Kanon der modernen Architektur und verteidigte seine Meinungsführerschaft gegenüber anderen.14

Klaus Jan Philipp war von 2008 bis 2023 Professor und Leiter des Instituts für Architekturgeschichte an der Universität Stuttgart.

1

Folgender Beitrag basiert auf meinem Aufsatz Klaus Jan Philipp: „The Hidden Persuaders der Architekturgeschichte: Kanonproduktion im 20. Jahrhundert“, in: Kunstgeschichte. Open Peer Reviewed Journal 2012, S. 292–296. Vgl. auch meine einschlägigen Beiträge ders.: „Architekturgeschichte und Kanonbildung: Zu den Anfängen der Architekturgeschichtsschreibung“, in: Der Architekt. Zeitschrift des Bundes Deutscher Architekten Heft 11–12/2004, S. 36–41; ders.: „Der architekturgeschichtliche Kanon. Vier Thesen und ein Rettungsversuch“, in: Anke Köth, Kai Krauskopf, Andreas Schwarting (Hg.): Building America. Eine große Erzählung. Dresden: Thelem, 2008, S. 225–238; ders.: „Dekanonisierung – und dann?“, in: https://www.marlowes.de/dekanonisierung-und-dann/ (erschienen am 05.02.2025).

2

Gustav Adolf Platz: Die Baukunst der neuesten Zeit. Berlin: Propyläen, 1927. Hier Gustav Adolf Platz: Die Baukunst der neuesten Zeit (Reprint der 2. Aufl. von 1930). Berlin: Gebr. Mann, 2000, S. 147; folgende Zitate ebd.

3

Jürgen Joedicke: Geschichte der modernen Architektur. Synthese aus Form, Funktion und Konstruktion. Stuttgart: Hatje, 1958 (zugl.: Stuttgart, Techn. Hochschule, Habil.-Schr., 1958).

4

Jürgen Joedicke. Konstruktion und Form. Eine Untersuchung des Bauens von 1895 bis 1933 in Deutschland (Dissertation der Technischen Hochschule Stuttgart). Typoskript mit z.T. angeklebten Fotorepros. Stuttgart 1953.

5

Joedicke 1958, a. a. O., S. 11.

6

Vgl. Klaus Jan Philipp: „Curt Siegel und die ‚Stuttgarter Schule‘ – Ein Versuch über Kontinuität in der Architektur des 20. Jahrhunderts“, in: Uta Hassler (Hg.): Heimat, Handwerk und die Utopie des Alltäglichen. München: Hirmer, 2016, S. 488–513.

7

Joedicke 1958, a. a. O., S. 238.

8

Ebd.

9

Joedicke 1953, a. a. O., S. 140 (Hervorhebung im Original durch Unterstreichung).

10

Alle Zitate Joedicke 1953, a. a. O., S. 139–140.

11

Joedicke 1953, a. a. O., S. 12/13.

Abb. 1

Jürgen Joedicke: Geschichte der modernen Architektur. Synthese aus Form, Funktion und Konstruktion. Stuttgart: Hatje, 1958, S. 9.

Abb. 2

Jürgen Joedicke: Geschichte der modernen Architektur. Synthese aus Form, Funktion und Konstruktion. Stuttgart: Hatje, 1958, S. 10/11.

Abb. 3

Jürgen Joedicke: Geschichte der modernen Architektur. Synthese aus Form, Funktion und Konstruktion. Stuttgart: Hatje, 1958, S. 12/13.

12

Joedicke 1958, a. a. O., S. 236/237. Deutlich wendet er sich hier gegen die „funktionelle Stadt“ der Charta von Athen.

Abb. 4

Jürgen Joedicke: Geschichte der modernen Architektur. Synthese aus Form, Funktion und Konstruktion. Stuttgart: Hatje, 1958, S. 236/237.

13

Joedicke 1958, a. a. O., S. 9.

14

Die Lücken, die Joedicke in seiner Beschränkung auf die westliche Welt ließ, schloss der Kunsthistoriker Udo Kultermann, der seit den 1960er Jahren kontinuierlich die zeitgenössische Weltarchitektur dokumentierte; nur einige seiner grundlegenden Bücher seien hervorgehoben: Neues Bauen in Japan (1960), Neues Bauen in Afrika (1963), Neues Bauen in der Welt (1965), Architekten der Dritten Welt (1980), Zeitgenössische Architektur in Osteuropa (1985), Contemporary Architecture in the Arab States (1999).